〔理論編〕

ヒトが太るメカニズム

1. 肥満のカギを握るインスリン

糖尿病の原因は、糖質の過剰摂取です。そればかりでなく、肥満も同じメカニズムによって引き起こされます。

私たちが糖質を食べると、胃腸で消化・分解されてブドウ糖として吸収されるということは、すでに説明しました。ブドウ糖は血流に乗って全身へと運ばれ、筋肉や脳の活動エネルギーとして使われるのですが、このときにとても特殊な手続きを必要とします。

人体の構造は非常に精密で、細胞に異物が混入しないよう厳重にガードされています。たとえブドウ糖といえども、簡単には細胞に入り込めません。そこで、体内にブドウ糖が取り込まれると、細胞のガードを外す鍵を持ったインスリンというホルモンが分泌されて、優しくエスコートしてくれる仕組みがあります。

インスリンは膵臓のβ細胞(ベータ細胞)という部位でつくられているホルモンで、普段でもごく微量が血中を漂っています。ですが、食事で糖質を摂取したときだけ大量に追加分泌され、一気に上がった血糖値(血中のブドウ糖量)を下げる役割を果たします。

まとめると、次のようになります。

①食事で糖質を摂取すると、消化・吸収されたブドウ糖が血中に大量に放出される(食後血糖値が上がる→人体にとってとても危険)。

②血糖値が上がりすぎないようインスリンが分泌され、即座に糖分を処理する。

体内に吸収されたブドウ糖のごく少量はグリコーゲンに変えられて肝臓に貯蔵されますが、大半はエネルギーとして筋肉や脳の活動に使われます。何もしないでじっとしていても、心臓が鼓動したり、肺で呼吸したりするエネルギーが不可欠だからです。

ところが、ここでちょっとした問題が起きます。摂取した糖質がすべて処理され、エネルギーとして使われるなら何ら問題はないのですが、たいていは使いきれずに余ってしまいます。ここに、私たち現代人が肥満や糖尿病になる原因があります。

余ったブドウ糖は、筋肉も脳も受け取ってくれません。そこでインスリンは、せっかく摂取したエネルギー源を捨てるのはもったいないとばかりに、せっせと別の貯蔵庫に運び入れます。その貯蔵庫こそが脂肪細胞であり、取り込んだブドウ糖を脂肪に変えてどんどん巨大化していきます。

これが贅肉の正体であり、ヒトが肥満になる唯一のメカニズムです。

インスリンが発動する仕組みは、糖質を食べたときだけの特殊なもので、タンパク質や脂質では作動しません。インスリンには「肥満ホルモン」という別名がありますが、そう呼ばれる理由はここにあります。

さきほどのメカニズムに、もう一つ加えます。

③タンパク質や脂質では、食後血糖値は上がらない。

つまり、タンパク質や脂質を食べても太ることはありません。「肉や脂を控える」という「ヘルシーな食事」や「カロリー制限」の概念は、まったく的外れだったのです。

『ブラックジャックによろしく』 佐藤秀峰作 (漫画 on webより)

2. 内臓脂肪と皮下脂肪

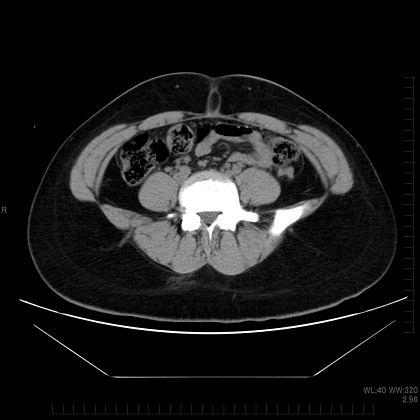

体脂肪には、皮下脂肪と内臓脂肪の2種類があります。指でつまめるのが皮下脂肪、体の奥に隠れているのが内臓脂肪で、それぞれのタイプを皮下脂肪型肥満、内臓脂肪型肥満と呼びます。

どちらかといえば、皮下脂肪型は女性に多く、内臓脂肪型は男性に多いという傾向があります。とはいえ、女性も閉経後には内臓脂肪型が増えますし、どちらか片方だけしかないタイプの人は少数派。たいていは、両方ともたっぷりついているものです。

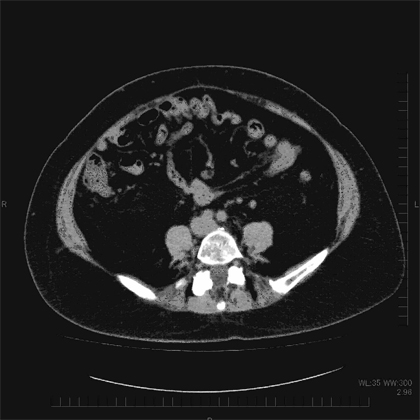

内臓脂肪は、わりと最近になってから存在が確認されました。CTスキャンが実用化し、体を輪切りにした画像が容易に得られるようになったからです。こうして画像で見ると、違いは一目瞭然ですね。

一般的には、内臓脂肪はつきやすく取れやすい、皮下脂肪はつきにくいが取れにくいという傾向があります。

内臓脂肪型肥満